– Des installations pas neutres sur le plan écologique !

– Un impact sur la biodiversité !

– Les éoliennes augmentent les émissions de CO2 !

– Enrichissement pour les uns, nuisances pour les autres !

– Des implantations anarchiques

– La santé des riverains impactée

– Le patrimoine immobilier affecté

– Des lois au service des promoteurs

Merci à VENT DE SOTTISE, Fédération des associations de Saône-et-Loire, pour son soutien technique et ses conseils sur ce dossier.

Visiter le site de Vent de Sottise.

Dossier « Comprendre les enjeux de l’éolien terrestre »

Nous habitons Marigny, Saint-Micaud, Saint-Eusèbe, Mont-Saint-Vincent ou une autre commune des environs et nous sommes confrontés au projet d’implantation d’un parc éolien sur notre territoire.

Trois, cinq, huit éoliennes ? Combien d’autres plus tard si ce premier projet aboutit ?

Nous ne le savons pas, et nous ne connaissons pas davantage les lieux précis d’implantation.

Conscients que le sujet de l’éolien est technique et complexe, nous souhaitons avec ce dossier éclairer les différents aspects et enjeux de la construction d’un parc éolien, et sensibiliser les habitants de nos communes aux impacts de ces éoliennes sur notre environnement, nos paysages, la vie sauvage des prairies et forêts, notre vie quotidienne et notre santé.

Depuis un an, nous recherchons et vérifions toutes les informations utiles pour comprendre l’enjeu de l’éolien terrestre en France, en mesurer l’impact sur les citoyens et plus particulièrement les riverains.

Nos conclusions sont sans appel : si l’éolien profite aux promoteurs et aux groupes financiers, si les propriétaires de parcelles de terrains concernés sont grassement indemnisés, c’est au détriment : des riverains qui subissent les nuisances, des oiseaux tués par les pales, de la vie nocturne altérée par les projecteurs lumineux, des paysages saccagés. La faible rentabilité énergétique et économique de l’énergie éolienne ne compense pas les multiples dégâts de ces installations industrielles dans des campagnes jusque-là préservées.

Comprendre les enjeux de l’éolien terrestre

A quoi est censé répondre l’énergie éolienne ?

Les effets dévastateurs liés aux changements climatiques sont devenus en quelques années une préoccupation majeure, et on sait de manière certaine que l’activité humaine est la principale responsable de la brutalité du phénomène.

Pour limiter à moyen et long terme la dégradation irréversible de notre environnement et les désastres à venir, nous devons impérativement réduire nos émissions de gaz à effet de serre, notamment le dioxyde de carbone (CO2). Les énergies fossiles dont nous usons et abusons depuis deux siècles : charbon, pétrole, gaz, sont les principaux émetteurs de CO2 ; nous devrons donc nous en passer.

Alors que l’énergie électrique apparaît de plus en plus comme une énergie dite « propre » du point de vue de la consommation et que le nucléaire a été délaissé depuis 30 ans, on se tourne vers les sources d’énergies renouvelables, notamment l’éolien et le solaire.

Vent et soleil sont présentés communément comme des éléments « gratuits et éternels » à partir desquels on peut produire de l’électricité.

Il reste que sur le principe même, on se heurte à deux difficultés majeures : ce sont des sources d’énergie variables et intermittentes ; surtout, l’énergie produite reste très faible au regard des moyens engagés.

Rapide calcul :

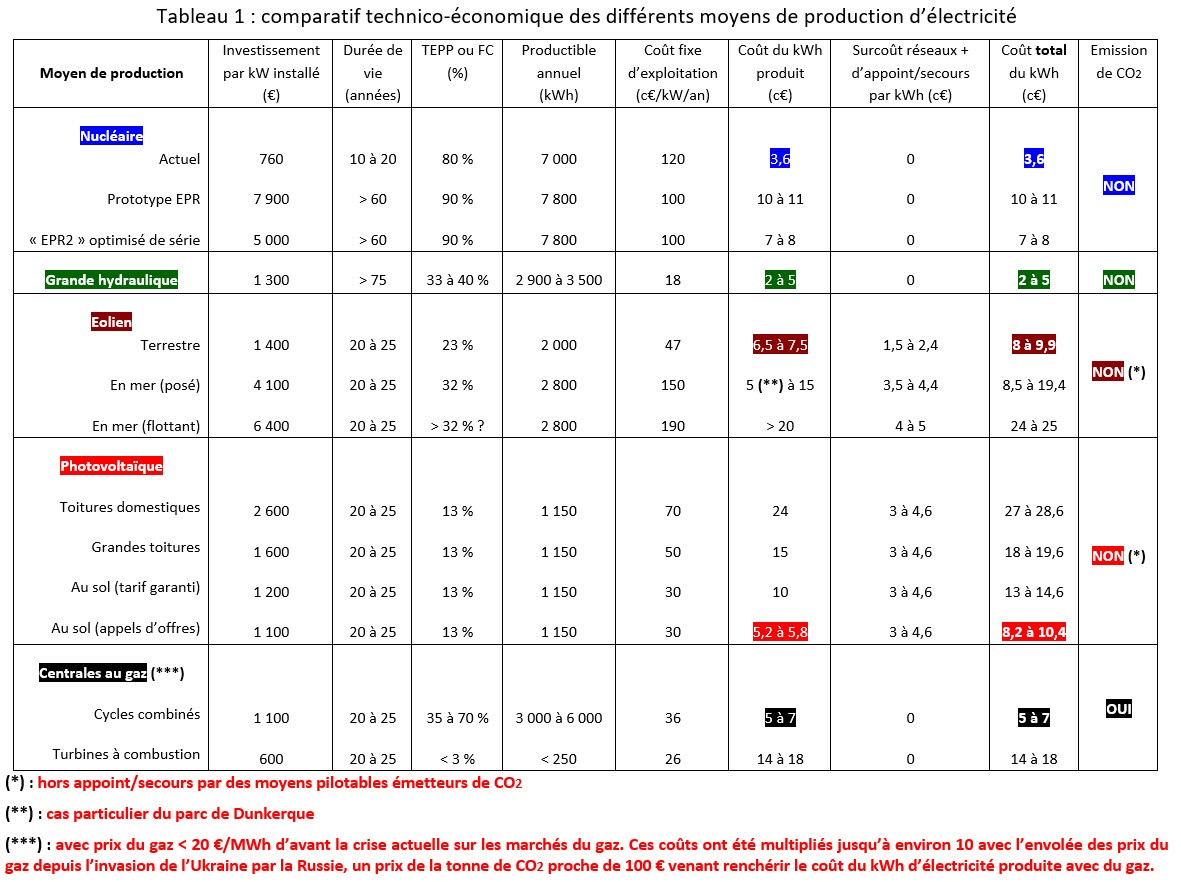

L’éolien produit en moyenne 23 % de sa capacité nominale, tandis que le nucléaire en produit 80 % (en fonctionnement optimal pour le parc existant en France) ; c’est ce que l’on appelle facteur de charge.

Dans ces conditions, il faudra donc 4208 éoliennes de 3 Mw pour produire la même quantité d’électricité qu’une seule centrale nucléaire de 3 réacteurs de 1,1 Gw chacun (soit la puissance moyenne des réacteurs en fonctionnement). Voir étude détaillée.

La vitalité des paysages, de la biodiversité, la santé des riverains, des animaux, ne peuvent être sacrifiés pour le profit de quelques uns ! Nous le regretterions tous d’ici vingt ans.

Nous sommes pourtant bien conscients que la prochaine décennie sera très compliquée et que nous devrons faire des compromis :

- Accepter la sobriété énergétique et limiter nos consommations ;

- Etendre et renforcer les dispositifs et techniques d’économie d’énergie ;

- Développer les parcs photovoltaïques sur les toitures, espaces industriels, parkings, voire les zones agricoles pauvres en biodiversité et à faible intérêt paysager, patrimonial ou environnemental ;

- Réserver l’éolien terrestre à ces mêmes zones, en respectant une distance minimale des habitations de dix fois la hauteur des aérogénérateurs.

Malgré les progrès techniques réalisés cette dernière décennie pour améliorer le rendement des énergies éoliennes et solaires, il faut occuper d’immenses territoires pour une production limitée. A l’heure où les services publics, d’éducation et de santé désertent les campagnes, les milliers d’éoliennes et les kilomètres carrés de panneaux photovoltaïques ne peuvent être que des repoussoirs.

On ne peut pas traiter la question énergétique au mépris des populations rurales.

Quelques éléments sur la problématique énergétique

Plus on produit d’énergie, plus on en consomme !

C’est une constante de l’humanité, comme l’explique Jean-Marc Jancovici dans « Le monde sans fin » : à chaque innovation censée remplacer une énergie jugée obsolète, cette dernière perdure et la nouvelle technologie s’ajoute aux précédentes…

C’est ainsi que l’utilisation du charbon n’a jamais cessé d’augmenter dans le monde ! Si en France la dernière centrale électrique à charbon (St Avold) est en sursis, on continue d’exploiter et d’augmenter l’extraction de lignite (type de charbon peu rentable et particulièrement polluant) en Allemagne…

Le problème du stockage de l’électricité

Contrairement au bois, au charbon, au pétrole ou au gaz, on ne sait pas comment stocker les rayonnements solaires ni le vent ! On n’a pas non plus de solution viable et supportable économiquement pour stocker l’énergie électrique. La « pile à combustible » est au point et déjà commercialisée sur ce qu’on appelle les « voitures à hydrogène » : l’hydrogène est stocké dans le réservoir du véhicule et la « pile » va permettre de l’utiliser pour fabriquer l’électricité nécessaire au fonctionnement du moteur électrique. Le problème aujourd’hui, c’est que la production d’hydrogène reste très chère et qu’il faut deux fois plus d’électricité pour produire l’hydrogène qu’elle va en restituer. Il est inimaginable aujourd’hui de généraliser l’utilisation de l’hydrogène sur tous les véhicules automobiles.

De plus, comme pour une voiture électrique « ordinaire », le bilan carbone total des véhicules à hydrogène (en intégrant la fabrication du véhicule) reste peu avantageux sur les véhicules lourds, type SUV : l’impact carbone par rapport à un véhicule thermique classique n’est amorti qu’après avoir parcouru 100 000 km (70 000 km pour une compacte) – Source ADEME – .

Comment s’élabore et se déroule un projet de parc éolien ?

Contrairement à une idée reçue, l’État et le gouvernement n’interviennent pas directement dans un projet éolien. Leur rôle se limite à fixer des orientations ainsi qu’un cadre législatif et réglementaire, puis en fin processus le préfet décide de l’autorisation de construction. Depuis une dizaine d’année, les lois et réglementations ont été considérablement assouplies au profit des entreprises de la filière éolienne : relèvement du niveau sonore en 2011 (de 30 à 35 db), maintien à 500 mètres de la distance des habitations et des monuments classés, obligation d’achat de l’électricité produite pour EDF à un prix minimum garanti…

- La phase de démarrage : Dans ce cadre réglementaire, ce sont des promoteurs privés, soutenus par des groupes financiers, qui vont rechercher des sites favorables, démarcher les mairies et chercher leur appui, identifier et démarcher les propriétaires de parcelles susceptibles de convenir à la construction des éoliennes et des pistes d’accès. Il s’agit là d’une démarche essentiellement commerciale, où les techniciens mettent en avant des avantages financiers considérables pour les communes et les propriétaires de terrains. Aussitôt que possible, il s’agit d’obtenir leur adhésion, confirmée par une convention, une promesse de bail emphytéotique.

A partir de ce moment, il devient difficile pour les signataires de se désengager…

- La phase d’étude et de conception du projet : La deuxième phase du projet consiste à réaliser diverses études de faisabilité : techniques, impacts sur les paysages, la biodiversité et l’environnement, les nuisances acoustiques, implantation des machines… Ces études durent environ une année ; bizarrement (sic) ce sont les promoteurs qui sont chargés de mettre en œuvre ces études !

- La phase d’instruction : Lorsque le projet est finalisé dans sa conception, le promoteur doit remettre une version résumée aux communes concernées un mois avant de le présenter à la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), qui aura un délai de quatre mois pour vérifier que le projet respecte l’ensemble des contraintes réglementaires.

A ce moment, les citoyens peuvent demander à avoir communication du projet et le cas échéant faire valoir des manquements ou erreurs dans le dossier présenté.

- La phase de concertation et de décision : Si le dossier de demande d’autorisation environnementale est déclaré conforme, le Préfet du département engage alors une enquête d’utilité publique auprès de tous les habitants dans un rayon de 6 kilomètres autour de l’implantation projetée ; cette enquête dure six semaines, et chaque citoyen peut se rendre en mairie pour consigner ses remarques et observations auprès du commissaire-enquêteur, qui en fera ensuite une synthèse. Il faut bien savoir que cette enquête publique n’a qu’une valeur consultative et ne sert qu’à éclairer la décision du Préfet.

A l’issue de tout ce processus, le Préfet accordera, ou non, l’autorisation de construction du parc éolien et son exploitation.

- Quel est le pouvoir des Maires et des Elus municipaux ? Actuellement, et malgré les tentatives des Sénateurs lors des débats sur la récente loi d’accélération des énergies renouvelables, les Maires et Conseils municipaux sont exclus du processus d’instruction et de décision.

Le porteur d’un projet éolien a cependant l’obligation d’adresser aux Maires des communes concernées et des communes limitrophes, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, le résumé non technique de l’étude d’impact. Après délibération du Conseil municipal, les Maires disposent d’un délai d’un mois pour faire part de leurs observations au porteur de projet.

Consulter la procédure sur La Gazette des Communes.

La loi d’accélération des énergies renouvelables du 10 mars 2023 modifie la place des communes et des maires dans le processus de décision. En effet, chaque commune aura obligation d’identifier sur son territoire, après consultation du public, les zones d’accélération favorables à l’accueil des installations d’énergies renouvelables ; ces zones seront débattues ensuite au niveau de la communauté de communes. Si, et seulement si, le Comité régional de l’énergie conclut que les zones identifiées sont suffisantes pour atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables, alors les communes pourront délimiter des zones d’exclusion.

Voir à ce sujet les points essentiels de la loi du 10 mars 2023 sur vie-publique.fr.

- La construction et l’exploitation du parc éolien : Dès lors que l’autorisation a été délivrée par le Préfet, la construction, puis l’exploitation du parc éolien peuvent commencer ; le délai nécessaire aux travaux est habituellement de un an à 18 mois.

Cependant, des recours peuvent s’exercer auprès de la Cour d’Appel administrative ; c’est alors le début d’un long et coûteux combat judiciaire… En témoigne le projet de parc éolien de Champ Bayon (St Bonnet des Bruyères(69), en limite de Saône-et-Loire), qui a été finalement et définitivement annulé par décision du Conseil d’Etat (mai 2023) après 9 années de contestation et multiples recours.

L’éolien terrestre : une fausse bonne idée !

Eoliennes industrielles : des installations pas vraiment neutres sur le plan écologique !

Une éolienne industrielle, selon sa hauteur et la dimension des pales, cela représente près de 5 000 tonnes de matériaux, principalement de béton et d’acier. Outre ces matériaux de structure, une aérogénératrice comporte de nombreux composants électroniques, issus notamment de terres rares (en quantité variable selon la technologie mise en œuvre) ; il s’agit de minerais présents en quantité infime dans la croûte terrestre : quelques dizaines de grammes disséminés dans une tonne de roche, dont l’extraction (à 95 % en Chine) est particulièrement polluante. Pour en savoir plus, lire l’interview de Guillaume Pitron dans Libération du 1er février 2018.

Une pale d’éolienne de 4 MW mesure 75 mètres de longueur (soit un diamètre du rotor de 150 mètres) et pèse environ 10 tonnes. A ce jour, on ne sait pas recycler ces pales de manière suffisamment économique ; elles sont donc enfouies, ou broyées pour incinération…

La loi prévoit l’obligation de démantèlement complet des éoliennes (sauf si l’exploitant apporte la preuve que l’excavation complète du socle est plus dommageable que de le laisser en place) et de remise en état des terrains à l’issue de leur exploitation, soit environ 20 ans, et exige une provision financière de 50 à 70 000 € à cet effet. Or, les experts s’accordent pour estimer cette provision très insuffisante, estimant le coût réel entre 300 et 600 000 €, selon la configuration.

Encore faut-il que la société exploitante ne fasse pas défaut ! En effet, les reventes multiples en cours d’exploitation dispersent les responsabilités et chacun se défausse des engagements pris par d’autres… Reste alors le propriétaire de la parcelle, responsable in fine de ce qui a été construit sur son terrain… Lire à ce sujet l’article de Economie Matin, édition du 29/11/22.

Un impact fort sur la biodiversité !

On estime d’après les animaux morts retrouvés au pied des éoliennes qu’environ 50 000 oiseaux et plusieurs centaines de milliers de chauves-souris sont tués chaque année par les éoliennes en France. Même les militants écologistes pro-éoliens s’en inquiètent !

Mais ce n’est pas tout :

- Les nuisances sonores et la pollution lumineuse, les infrasons, perturbent la vie sauvage ;

- À proximité des zones humides, les socles en béton armé (1 500 tonnes) et les aménagements routiers pour supporter les lourds convois d’approvisionnement, assèchent les sols et perturbent la faune spécifique de ces territoires ;

En ce qui concerne les chauves-souris, le problème de la mortalité est encore plus inquiétant que pour les oiseaux :

- Selon le programme EnR et biodiversité, qui réunit la Ligue de protection des oiseaux, l’ADEME et le Ministère de la transition écologique, « Le taux de mortalité par collision / barotraumatisme est évalué entre 0 et 69 chauves-souris par éoliennes et par an. Les facteurs qui influencent ce taux ne sont pas encore bien connus. ».

Source : EnR et biodiversté : Impact des éoliennes sur les chauves-souris. - La disparition des chauves-souris à proximité des parcs éoliens a des conséquences directes sur la chaîne alimentaire : les hannetons n’ont plus de prédateurs et sont de retour dans les forêts ; « Avec le retour des hannetons, on a perdu 80 000 ha de forêt publique », affirme Laurent Tillon, ingénieur à l’ONF, dans une interview à l’hebdomadaire Marianne, édition du 29/03/2023.

ASTUCE ! Vous résidez en Saône-et-Loire ? Vous pouvez accéder gratuitement à de nombreux titres de la presse quotidienne et magazines en vous inscrivant à CESAM 71 ; cette plateforme de ressources numériques mise en place par le Département de Saône-et-Loire vous permet d’accéder à de nombreux médias d’information, de loisirs ou d’apprentissages : presse, livres, films, musique, auto-formation…

Pour bénéficier des services de CESAM 71, vous devez adhérer à une bibliothèque partenaire du Réseau des Bibliothèques de Saône-et-Loire (BDSL).

Un paradoxe : les éoliennes augmentent indirectement les émissions de CO2 !

A l’instar de l’Allemagne, certains ont imaginé remplacer le nucléaire par les énergies renouvelables… Le retour d’expérience est douloureux : du fait de l’intermittence et de la variabilité du vent et de l’ensoleillement, la production électrique est fluctuante ; il faut donc à tout moment et quasi instantanément pouvoir compenser les manques de production par des technologies pilotables et réactives. Seules les centrales thermiques (charbon, fioul ou gaz) ont cette capacité !

C’est ainsi que l’Allemagne, pays champion de l’éolien, reste l’un des plus gros émetteur de gaz à effet de serre par habitant, et relance ses mines et centrales thermiques à charbon !

Les énergies renouvelables (EnR) sont prioritaires sur les autres, ce qui signifie que l’électricité produite par ces moyens est consommée immédiatement, et ce qui impose aux centrales thermiques et nucléaires de s’adapter en conséquence.

Pour le nucléaire, cela entraîne deux conséquences dommageables :

- Les centrales nucléaires françaises, construites avant 2000, n’ont pas été conçues pour subir de telles variations ; le fait que les réacteurs soient plus sollicités mécaniquement a des effets néfastes sur le vieillissement et les risques de pannes et incidents deviennent préoccupants.

- Le prix de revient du Kw nucléaire est artificiellement augmenté, du fait qu’une centrale nucléaire a peu de charges variables : le coût de fonctionnement varie peu, quelque soit la production.

Voir à ce sujet l’article (assez technique…) de Jean-Jacques Nieuviaert, président de la Société d’Etudes et de prospective Energétique (SEPE).

Un modèle économique basé sur les subventions et les privilèges.

D’un strict point de vue économique, le prix de revient de l’électricité éolienne ou solaire est très supérieur à celui des productions classiques : charbon, gaz, nucléaire.

Pour développer les énergies renouvelables dans un contexte d’économie libérale, les pouvoirs publics ont établi une réglementation particulièrement avantageuse pour les promoteurs :

- Garantie de priorité d’accès sur le réseau RTE : la production par les centrales éoliennes et solaires est prioritaire sur les autres, qui doivent par contre compenser les manques de production en l’absence de vent ou de soleil.

- Tarif d’achat garanti sur 15 à 20 ans, quelque soit le prix du marché de l’électricité : ce dispositif, financé par les contribuables, permet aux investisseurs des placements sans risques et très rémunérateurs. Le secteur bancaire est également gagnant puisqu’ils sont assurés des remboursements ; actuellement, les investissements pour un parc éolien proviennent de 20 % de fonds propres, et 80 % d’emprunts.

Les promoteurs, ou porteurs de projets, peuvent être de toutes petites sociétés : leur fonction est de prospecter et définir un emplacement favorable, de réunir les conditions nécessaires (signatures des baux, études techniques, demande d’autorisation, et faire construire le parc d’éoliennes.

Le parc sera ensuite vendu à une société d’exploitation, généralement un groupement d’investisseurs qui revendra ses parts au fil de ses intérêts et des marchés financiers.

Enrichissement des uns, nuisances pour les autres !

Les promoteurs et exploitants de parcs éoliens ne sont pas les seuls à s’enrichir.

En effet, ils louent sur un très long terme (bail emphytéotique) les terrains sur lesquels sont érigées les éoliennes et constructions annexes ; le promoteur SAB EnR propose aux propriétaires de Marigny – St Micaud une redevance en exploitation de 7 500 € par éolienne, ou davantage selon la capacité à marchander ! D’autres promoteurs proposent des contrats plus intéressants encore, de l’ordre de 3 à 4 000 € par mégawatt installé.

On comprend bien l’intérêt des exploitants agricoles, dans un contexte où beaucoup peinent à joindre les deux bouts.

Les collectivités locales (Communautés de Communes et Département) perçoivent également des taxes et redevances qui ne sont pas négligeables.

Quant aux riverains, les éoliennes leur apportent tout un lot de nuisances : sonores et visuelles pour les plus proches, dépréciation de leur patrimoine immobilier (d’autant plus forte qu’elles sont proches), dégradation de leur santé pour certains, pollution lumineuse visible à plusieurs dizaines de kilomètres, perte d’attractivité pour les exploitants de gîtes touristiques…

A l’heure où les territoires ruraux sont de plus en plus difficiles à vivre du fait du retrait des services publics (en particulier éducation et santé), des fermetures de commerces, des difficultés de communication, l’implantation de parcs d’éoliennes industrielles ne peut qu’accélérer la perte d’attractivité de nos régions et renforcer le clivage citadins / ruraux.

Des implantations anarchiques au mépris de l’intérêt général

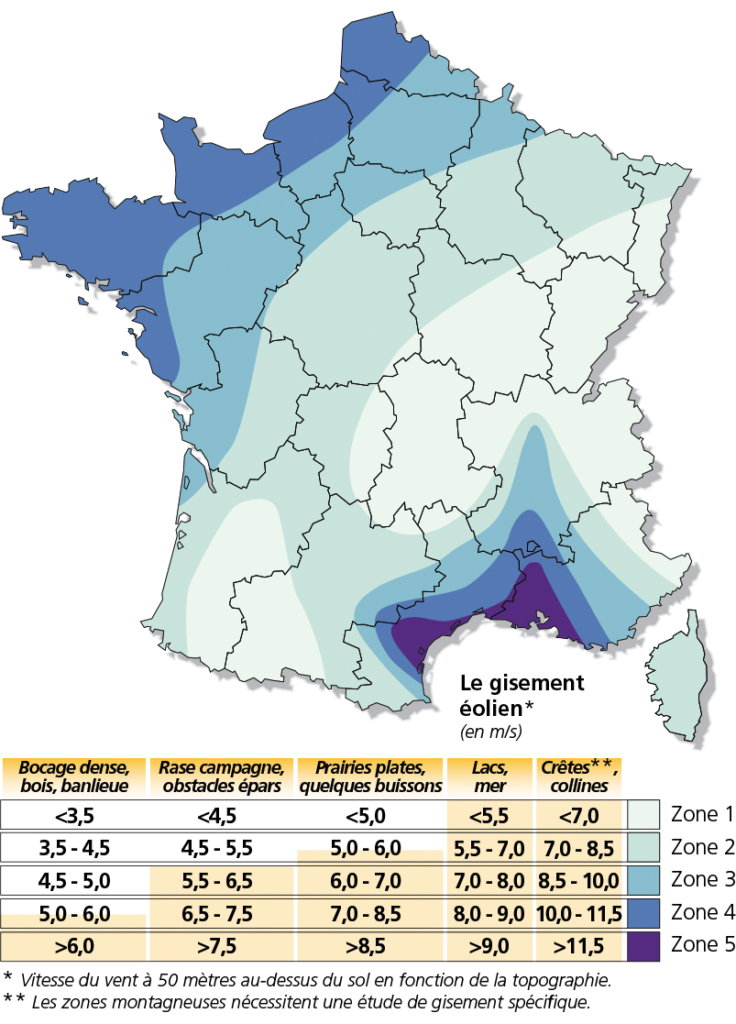

Selon le site Vie-Publique.fr, il y a aujourd’hui 8 000 éoliennes terrestres réparties sur 1942 sites, principalement dans les régions Hauts-de-France, Grand-Est, Occitanie et Centre-Val de Loire. Ces régions, identifiées pour leur potentiel élevé de vent, sont aujourd’hui saturées et les populations se rebiffent.

Aussi les promoteurs recherchent-ils d’autres possibilités d’implantations, y compris au sud de la Bourgogne où selon l’ADEME, le gisement éolien est le plus faible.

Extrait de : Guide ADEME : L’énergie éolienne – Dec 2011

Extrait de : Guide ADEME : L’énergie éolienne – Dec 2011

Mais les élus locaux sont échaudés par les fausses promesses des vendeurs de vent et deviennent réticents, suite notamment aux rebellions des populations locales. Qu’importe : ils n’ont aujourd’hui plus voix au chapitre et seul le Préfet décide de l’opportunité d’autoriser ou non l’implantation d’un parc éolien.

La prise en compte de l’intérêt général se résume aux résultats de l’enquête publique, qui n’a qu’une valeur consultative.

La santé des riverains et du bétail est impactée

- L’impact des basses fréquences et infrasons liés à la rotation des pales

De nombreux riverains des parcs éoliens se plaignent de la dégradation de leur santé, qu’ils imputent aux éoliennes, et en particulier aux infrasons émis lorsqu’elles fonctionnent : maux de tête, vertiges, troubles du sommeil, fatigue, voire saignement de nez, dépression… Les lobbies pro-éolien affirment qu’aucune étude scientifique ne confirme ces allégations ; mais ces études ne reposent que sur des éléments théoriques.

Dans son rapport du 30 mars 2017 consacré à l’exposition aux basses fréquences et infrasons des parcs éoliens, l’ANSES recommande en conclusion :

- “de renforcer l’information des riverains lors de l’implantation de parcs éoliens, notamment en transmettant des éléments d’information relatifs aux projets de parcs éoliens au plus tôt (avant enquête publique) aux riverains concernés et en facilitant la participation aux enquêtes publiques ;

- de renforcer la surveillance de l’exposition aux bruits, en systématisant les contrôles des émissions sonores des éoliennes avant et après leur mise en service et en mettant en place des systèmes de mesurage en continu du bruit autour des parcs éoliens (par exemple en s’appuyant sur ce qui existe déjà dans le domaine aéroportuaire) ;

- de poursuivre les recherches sur les relations entre santé et exposition aux infrasons et basses fréquences sonores, notamment au vu des connaissances récemment acquises chez l’animal et en étudiant la faisabilité de réaliser une étude épidémiologique visant à observer l’état de santé des riverains de parcs éoliens.”

Le 8 juillet 2021, l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse reconnaissait que les nuisances sonores et visuelles des éoliennes constituent un trouble du voisinage et ont un impact nocif sur la santé, condamnant l’exploitant du parc éolien à indemniser les plaignants à hauteur de 128 000 €. Voir à ce sujet l’article de France Bleu / France 3 Occitanie.

En 2019, le Professeur Paul AVAN a participé au consortium RIBEolh : Recherche des impacts du bruit éolien sur l’humain : son, perception, santé. Il fait le point sur ce sujet dans l’hebdomadaire MARIANNE, et donne ses conclusions :

« Il faut mesurer beaucoup plus soigneusement les nuisances et les effets des infrasons et des sons basses fréquences sur le corps humain. C’est pour ça que nous-mêmes étions incapable de trancher à l’issue de l’étude de 2019. Mais, même avec toute la bonne volonté du monde, ce n’est pas évident. La propagation de ces sons est très complexe. Ils peuvent produire des vibrations détectables de très loin jusqu’à des endroits où les éoliennes ne sont pas directement visibles. Cela dépend de l’atmosphère et du terrain. Il en va de même pour la manière dont ces sons pénètrent à l’intérieur des maisons et des systèmes auditifs. Une seule solution : mesurer. »

- Les effets néfastes des courants vagabonds

Les courants vagabonds sont définis comme un courant électrique généralement de faible valeur qui circule de façon non maîtrisée dans les milieux et matériaux conducteurs (terre, tuyaux en métal, acier du béton armé des bâtiments, etc.) autres que les installations prévues à cet effet.

Les faits : Depuis la mise en production en 2013 du parc éolien des Quatre Seigneurs à Nozay (Loire-Atlantique), des éleveurs dénoncent de graves perturbations au sein de leur cheptel bovin : baisse importante de production laitière, refus d’aller en salle de traite et à l’abreuvoir, surmortalité anormale… Les plus connus de ces éleveurs sont Céline Bouvet et le couple Potiron, qui mènent un combat judiciaire de longue haleine.

Après 17 reports, la Cour d’appel de Rennes a décidé le 21 mars 2023 d’autoriser l’expertise des câbles souterrains reliant les éoliennes entre elles et au poste de livraison. Trop tard pour les époux Potiron : après des années de batailles juridiques, ils se sont résignés à l’automne 2022 à vendre leur ferme à un céréalier.

Tous les détails sur Allier Citoyen.

Le patrimoine immobilier des riverains fortement affecté

Voilà un sujet encore âprement débattu, car il touche de près et de manière très concrète les riverains. Qui voudra acheter un bien avec « vue imprenable sur les éoliennes » ? Qui viendra passer ses vacances en gîte ou chambre d’hôte dans les lumières clignotantes des machines ?

La perte de valeur des biens immobiliers, de l’ordre de 20 à 30 %, est très documentée par une étude de la Fédération Environnement Durable, qui s’appuie sur de nombreux témoignages d’experts et les jurisprudences relatives aux contentieux sur les ventes de biens immobiliers.

Pour tenter de contrer ces arguments construits sur la réalité des riverains de parcs éoliens, l’ADEME a publié une étude sur le sujet en 2022, qui conclut à un impact très faible de la proximité d’un parc éolien sur l’immobilier.

Cependant, cette étude apparaît très partiale et incomplète :

- Elle est basée essentiellement sur des données bibliographiques et des statistiques globales, et non sur les données concrètes sur le terrain ;

- Elle indique clairement (page 3 du document de synthèse : « La quantité de données disponibles ne permet pas de statuer sur le sujet – du prix par m² – à des seuils de distance plus bas que 5 km ».

C’est bien le problème !

Une réglementation et des lois au service des promoteurs

Fort heureusement, il existe des lois et réglementations censées protéger les citoyens et l’environnement, qui s’appliquent aux constructions d’infrastructures lourdes et potentiellement dommageables.

Rapidement, les promoteurs et exploitants de parcs éoliens ont considéré que ces contraintes étaient des freins au développement de leur activité. Au sein de France Energie Eolienne (FEE : on apprécie la poésie de l’acronyme !) les promoteurs et professionnels de la filière se sont organisés en lobby pour obtenir toujours plus de facilités.

- Distance des habitations et monuments historiques

La distance de 500 mètres des habitations a été fixée définitivement en 2011, alors que les éoliennes ne dépassaient guère 120 mètres de hauteur ; aujourd’hui, elles atteignent 240 mètres en bout de pales ou davantage, générant un fort sentiment d’oppression, sans compter bien-sûr les gênes visuelles, sonores et lumineuses. Il est urgent de revoir la réglementation selon la règle des « 10 H » pratiquée en Bavière et en Pologne ; cette règle consiste à appliquer une distance des habitations égale à 10 fois la hauteur de l’aérogénérateur.

- Dérogations ou contournement des lois biodiversité

La protection de la biodiversité et des espèces menacées est un enjeu fort pour l’avenir de notre environnement et des grands équilibres naturels. C’est sur ce point que sont le plus souvent attaqués – et condamnés ! – les exploitants de parcs éoliens.

Cela risque de changer… La loi dite « d’accélération des énergies renouvelables », promulguée le 11 mars 2023 prévoit une « présomption de reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur », permettant de déroger à l’obligation de protection des espèces protégées.

- Allégement des sanctions et création d’un fonds de garantie au profit des promoteurs

Cette même loi du 11 mars 2023 en propose encore plus à la filière éolienne : en cas de contentieux sur l’autorisation environnementale (délivrée par le Préfet), le juge administratif “devra autant que possible permettre la régularisation de l’autorisation environnementale, et non plus l’annuler totalement” comme c’est le cas actuellement.

Enfin, l’Etat crée un fonds de garantie, qui permettra de compenser les coûts subis par les promoteurs en cas d’annulation de leur projet.

Qu’en pensent les Français ?

L’étude « les Français et l’impact des éoliennes », réalisée en février 2022 par OpinionWay pour Sites & monuments, est la plus récente.

A l’inverse de ce qu’affirme le lobby éolien, cette enquête révèle un jugement très majoritairement négatif des Français à l’égard des éoliennes :

- 73% des personnes interrogées considèrent que les éoliennes dégradent le calme et le silence des campagnes, et 72% leur beauté ;

- Une majorité juge aussi que les éoliennes dégradent l’attractivité des campagnes, que ce soit d’un point de vue touristique (70%) ou pour les citadins qui souhaitent vivre à la campagne (68%) ;

- Les personnes interrogées estiment de plus que les éoliennes ont un impact négatif sur la qualité de vie dans les villages proches (65%) et même sur l’entente entre les habitants des communes d’implantation (69%) ;

- Finalement, tous ces désagréments ont pour conséquence le plus négatif des impacts pointés par les Français : 77% considèrent que les éoliennes ont un impact négatif sur la valeur des habitations les plus proches, 40% estimant même que cet impact est très négatif.

- Pour 64% d’entre eux, les éoliennes ont un impact négatif sur la santé des personnes ;

- L’avis des Français est encore plus négatif concernant l’effet des éoliennes sur la santé des animaux domestiques et sauvages (69%), et plus généralement sur la biodiversité (72%).

- Télécharger la synthèse de l’étude Opinion Way / Sites & Monuments.

- Télécharger l’étude complète Opinion Way / Sites & Monuments.

Qu’en pensent les Bourguignons ?

Le Collectif Régional d’Experts et de Citoyens pour l’Environnement et le Patrimoine (CRECEP) a commandé en 2021 à l’institut de sondages Opinion Way une enquête sur l’avis des habitants de Bourgogne – Franche-Comté sur l’impact des projets éoliens. Les résultats sont extrêmement nets : une très forte majorité des habitants de Bourgogne – Franche-Comté se déclare préoccupée par les nuisances des éoliennes :

Télécharger la présentation des résultats de l’enquête Opinion Way / CRECEP.

Pourquoi construire des éoliennes dans la région la moins propice ?

Selon la carte des gisements éoliens établie par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), la Saône-et-Loire se situe au cœur du territoire le moins propice à la production d’électricité éolienne !

Carte du potentiel éolien terrestre en France métropolitaine – © ADEME

Il est probable que l’argument déterminant pour le promoteur SAB EnR est la proximité du Centre de distribution d’électricité situé à St Laurent d’Andenay ; cette proximité limiterait les coûts d’installation des câbles souterrains des éoliennes du point de collecte jusqu’au centre de distribution sur le réseau RTE.

La faiblesse du vent dans la zone Marigny – St Micaud sera compensée par des machines beaucoup plus imposantes. En effet, pour bénéficier de vents plus forts et plus stables et avoir un rendement suffisant, il faut aller chercher les courants en altitude ; alors que les éoliennes construites il y a quelques années mesurent 120 à 150 mètres en bout de pales (par exemple à Nolay – 21), les plus récentes atteignent 240 mètres (180 mètres pour celles de La Chapelle au Mans – 71).

Les éoliennes en projet à Marigny – St Micaud auraient une hauteur d’au moins 200 mètres, voire 240 mètres, en bout de pale, c’est-à-dire au même niveau que le Mont-Saint-Vincent, à 6 kilomètres de là et qui domine la région !

DERNIère nouvelle

Ce 22 mai 2023, le porteur de projet SAB EnR a transmis aux mairies concernées la “Note non technique” de présentation de son projet, prélude à la demande d’autorisation environnementale qui pourra être déposée en préfecture un mois plus tard.

Ce dossier nous annonce un projet de cinq éoliennes, hauteur totale de 247 mètres, pales de 80 mètres, pour une puissance nominale de 7,2 mégawatts.

Pourquoi un projet de parc éolien à Marigny-Saint-Micaud ?

Depuis deux ans au moins, La société SAB EnR a investi les communes de Marigny et Saint-Micaud dans le but d’y ériger le parc éolien : « La Pierre aux Fées ». On n’imagine pas que cette dénomination puisse être un hommage au menhir de St Micaud, classé monument historique en 1913 !

Les commerciaux de SAB EnR ont donc prospecté les propriétaires et exploitants des parcelles convoitées et conclu des baux ou promesses de baux, leur ouvrant la voie pour des investigations plus techniques.

Les Maires ont également été démarchés. Ce n’est qu’à la fin de l’été 2021 que le projet a été mis sur la place publique, grâce à une poignée d’habitants de Marigny et St Micaud qui ont fondé l’Association Sauvegarde de l’Environnement Marigny St-Micaud et communes environnantes (ASEM-StM).

A ce jour, l’ASEM-StM compte plus de 100 adhérents.

Les Conseils municipaux des communes de Marigny, de Saint-Micaud, et de Saint-Eusèbe, dès le début d’année 2022, ont manifesté leur opposition à ce projet en votant un vœu demandant l’abandon du projet.

Parmi les autres Maires des communes limitrophes, une large majorité nous ont dit y être personnellement opposés et aucun ne s’est déclaré favorable.

Ces oppositions, actées ou passives, ne semblent pas être un problème pour le promoteur SAB EnR qui a adressé aux mairies concernées (rayon de 6 km autour du parc) sa “note non technique”. Ces dernières ont jusqu’au 22 juin 2023 pour faire part de leurs observations au porteur de projet.”

A quoi ressembleraient nos paysages ?

Début 2022, Monsieur Jacques PIELTIN (décédé en novembre), ingénieur et expert auprès de la Fédération Vent de Sottise (71), a réalisé des photomontages de nos paysages depuis différents points de vue.

Ces photomontages ont été réalisés de manière professionnelle, en veillant à rendre un visuel conforme à la réalité :

- Prises de vue correspondant à la vision humaine (sans effet de rapprochement ou d’éloignement) ;

- Respect de l’échelle des distances et altitude ;

- Sur la base des emplacements potentiels des aérogénératrices (l’emplacement précis est inconnu avant le dépôt officiel du dossier) ;

- Sur une estimation de 5 à 8 éoliennes, soit le maximum possible en théorie sur la zone.